こんにちは!

ラクスパートナーズ採用担当です。

新型コロナウイルスの影響で急速に普及したリモートワーク。

あれから数年、私たちの働き方はどのように変化しているのでしょうか?

本記事は、Webエンジニア養成プログラミングスクールのRUNTEQ様とラクスパートナーズによるコラボ動画『リモートワーク終了のお知らせ?出社回帰!?リアルな割合を大公開』の内容に基づき、国の統計データとラクスパートナーズの独自調査から、「出社回帰」の実態と現場の声について詳しく解説します。

目次

出社回帰は本当だった?調査データで見る現状

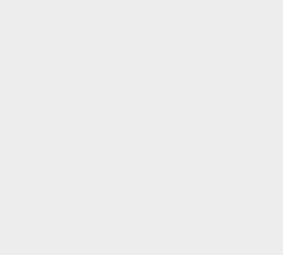

2021年にはフルリモートが約20%、ハイブリットが約58%、フル出社が約22%近くという結果でしたが、2023年になると、フルリモートが17%に減っていて、その分ハイブリットとフル出社が増えている結果が出ております。

ラクスパートナーズでも2022年のデータでは、フルリモートの割合が約45%とかなり多く、ハイブリッドが約46%、残りの10%未満がフル出社という結果でした。つまり90%近くがリモートワークを取り入れていたと言えるでしょう。

しかし最近、2024年の状況もヒアリングしてみたところ、フルリモートの割合は約45%から約31%に減り、ハイブリッドは約46%から約52%に増加、フル出社は10%未満から約20%に増加しています。そのため、ラクスパートナーズの派遣先であるエンジニアも、国土交通省の調査結果と似た傾向を示しています。

理想と現実:

ラクスパートナーズエンジニア100人アンケート

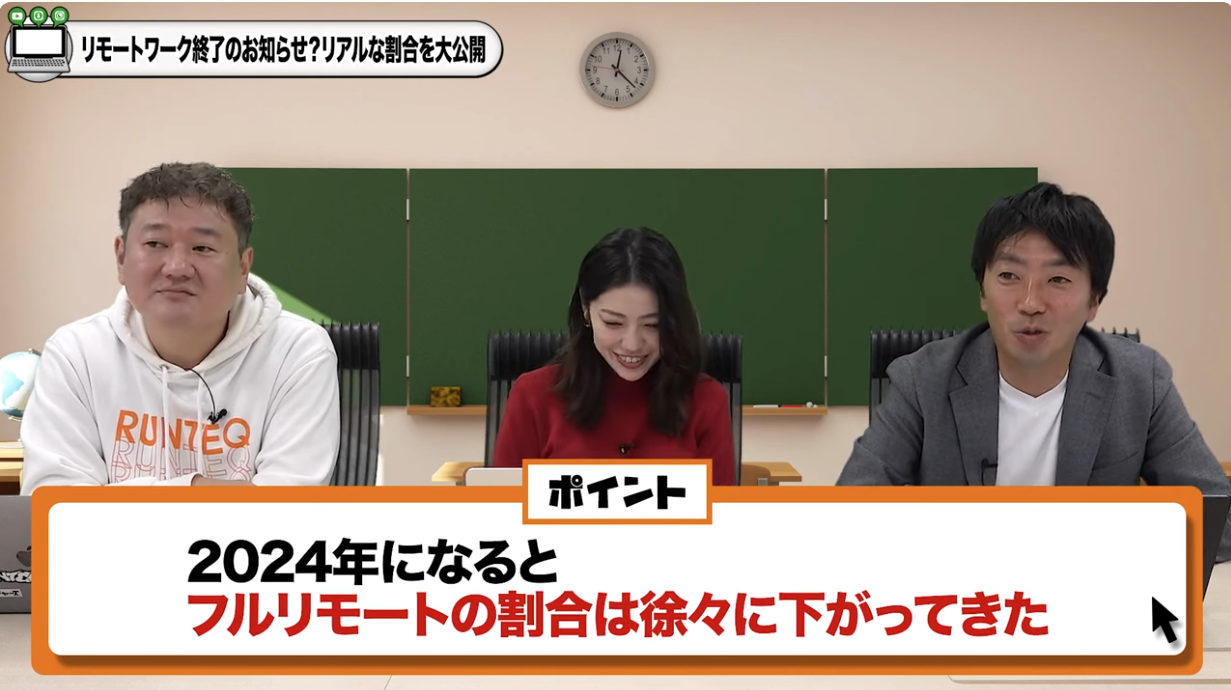

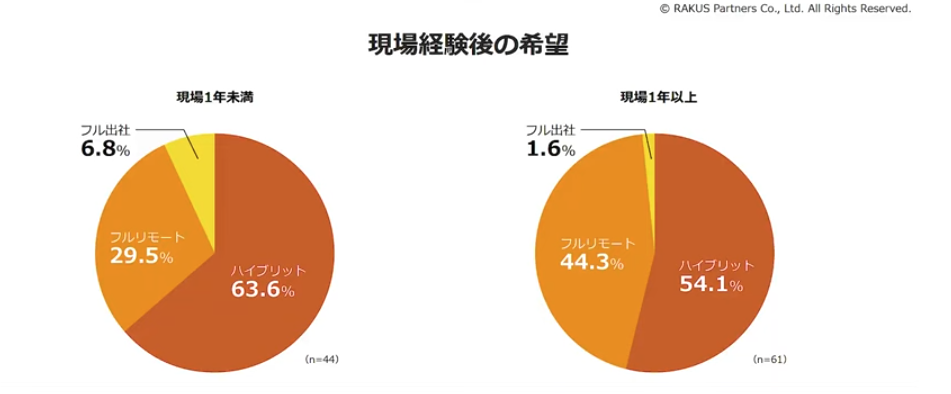

現場に出る前の理想の働き方と、現場に出た後の理想の働き方を聞いてみました。

現場に出る前は、フルリモートやハイブリッドを理想としていた人が多かったですが、 現場に出た後は、フルリモートだけでなく、ハイブリッドもやってみたいという人が増えていました。

理想はフルリモートだと思っていたので、少し意外なデータでした。

エンジニアの皆さんは、ハイブリッドがちょうど良いと感じているようですね。

また経験年数別に分析したところ、派遣先で1年未満の経験者は、1年以上経験した人に比べて、出社勤務を希望する人が多い傾向がありました。最初のうちは、先輩が傍にいてくれた方が安心だという意見が多く、出社したいという声が多くあるようです。出社勤務であれば、誰に質問していいかわからないときでも、周りの様子を見て判断できますが、フルリモートワークではそれが難しく、誰と働いているのかもわかりにくいという意見もありました。経験の浅い人にとって、フルリモートワークは難しい働き方だと考えられます。

一方で、現場経験が1年以上になると、リモートワークでも働けるという自信がつき、出社しなくてもいいと考える人も出てきました。一緒に働く人とある程度コミュニケーションを取った上で、リモートワークを行うのが、最も良い働き方なのかもしれません。

リモートワーク・出社、それぞれのメリットとは?

リモートワークのメリットについて、いくつかコメントを紹介します。

まず、リモートワークによって通勤時間が削減され、家事に使える時間が増えたことで、精神的にも肉体的にも余裕が生まれ、仕事に集中できるようになったという意見があります。

次に、リモートワークの方が集中できる、情報共有が文字ベースで行われるため業務の属人化を防ぎやすい、という意見もあります。

チャットなどのコミュニケーションツールが普及し、質問や回答が文字化されることで、情報を蓄積・共有しやすくなり、属人化しづらくなるという側面があります。

リモートワークの体制が整っている会社では、ドキュメント共有やチャット利用に関するルールが明確にされており、仕事がしやすい環境が整っていると言えるでしょう。

次に出社のメリットについてもご紹介します。

在宅勤務環境は誘惑が多く、集中が困難であるという意見が多く聞かれます。自宅にはテレビやゲームなど様々な娯楽が存在するため、致し方ない面もあるかもしれません。そのような状況下で職務を遂行できる方は、強い意志の持ち主であると言えるでしょう。

一方、オフィスに出勤することで、業務モードへの切り替えが容易になるという点も事実です。服装を整え、誘惑の少ない環境に身を置くことで、集中しやすくなるのは当然と言えます。

また、同僚の存在も良い影響をもたらすようです。互いに切磋琢磨する気持ちが生まれ、出社することの利点の一つと考えられます。

適切な緊張感は集中力を高め、業務の質向上に繋がるのではないでしょうか。

リモートワーク vs 出社:メリット比較表

マネージャー視点の課題と現場の工夫

マネージャー経験がある方では、どうでしょうか。

リモートワークについてどう思うか聞いてみた結果をまとめてみました。

マネージャーの声👄

- テキストベースでは温度感が伝わらない

- 指摘や相談など、感情が絡むやり取りが難しい

- 雑談不足が信頼関係の構築に影響がある

- チーム感・一体感の希薄化が懸念される

マネジメントの観点では、単純な情報伝達だけでなく、注意や要望を伝える際にも、相手の表情や受け止め方を確認できるため、対面コミュニケーションの価値は依然として高いということがわかりました。ただし、働き方の多様化が進む中で、リモート環境でも信頼関係やチーム感をどう育むかが、今後の重要な課題と捉えられています。

企業の出社方針とエンジニアの反応

最近、Amazon が週 5 日の出社を指示したり、Google がフルリモートワークを原則禁止したり、LINE や Yahoo が在宅ワークから出社の方向に切り替えたりと、企業の方針に変化が見られます。

このような状況について、エンジニアの意見を聞いてみました。

エンジニアの声👄

- 対面でのイノベーションは理解できるが、通勤は体力的に厳しい

- フル出社には抵抗があるが、ハイブリッドなら受け入れられる

- 体力が落ちているので、出社再開にはまず体作りから

エンジニアは、コミュニケーションの活発さやイノベーションは対面の方があると考えており、出社は自然な流れだと捉えているようです。一方で、日本の通勤電車の混雑による疲労を懸念し、在宅勤務のメリットも感じています。

また、リモートワークの良さとして、家庭状況に応じて柔軟に働ける点を挙げるエンジニアもいます。フルリモートで生活や家族との役割、住む場所を決めている人もいるため、いきなり出社に戻されることには抵抗があるようです。企業がハイブリッドワークを増やしているのは、このような事情を考慮しているためかもしれません。

まとめ:ハイブリッドと多様性がカギ

エンジニアは、出社とリモートワーク両方のメリットとデメリットを冷静に捉えており、状況に応じて柔軟に働けることを望んでいるようです。家庭事情や個人の特性、通勤の負担や体力の低下といった点も考慮しながら、ハイブリッドやオフピーク通勤など、より良い働き方が模索されていくと考えられます。

▼オンライン採用説明会を開催しています!お気軽にご参加ください!!

未経験からエンジニアになるならラクスパートナーズ!

この記事の内容を動画でもご覧いただけます▼