企業の採用担当者や開発部門の責任者の中には、「派遣と業務委託の違いは知っているつもりだけど、細かい契約形態や実務上の注意点までは把握しきれていない」という方も少なくありません。特にエンジニア領域では、「派遣」や「業務委託」に加えて「SES(システムエンジニアリングサービス)」 や「ラボ契約」、「請負」や「準委任」など複数の契約形態ワードが存在するため混乱しやすいのが実情です。

本記事では、派遣と業務委託の違いを整理し、それぞれの特徴・メリット・デメリットを比較します。さらに、エンジニア派遣サービスを提供する立場から、SES・ラボ契約との関係についても解説し、企業が自社に合った契約形態を選ぶ際のポイントを紹介します。

【目次】

派遣とは?

「労働者派遣契約」に基づく働き方

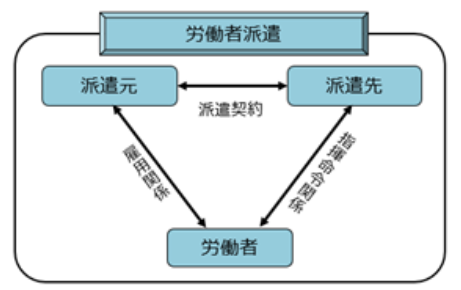

「派遣」とは、労働者派遣法に基づいた契約形態を指します。

派遣社員は派遣元企業(派遣会社)に雇用され、給与や社会保険の加入は派遣元が行います。さらに、派遣先企業は業務の指示や日々のマネジメントを担う一方で、雇用主としての責任(給与支払や社会保険対応など)は派遣元が負うという点が大きな特徴です。つまり、「雇用」と「指揮命令」が分かれる」仕組みであることが、派遣の基本的な構造となります。

派遣には大きく分けて「登録型派遣」と「常用型派遣(無期雇用派遣)」の2種類があります。

「登録型派遣」は、派遣先企業が決まったタイミングで派遣会社と雇用契約を結び、派遣期間が終了すると雇用契約も終了する形態であり、「一般派遣」ともいわれています。

「常用型派遣(無期雇用派遣)」は、派遣会社と期間を定めない雇用契約を結び、派遣先での就業が終了しても雇用関係が継続する仕組みです。長期的に人材を安定して確保したい企業に選ばれることが多いです。

▼ 常用型派遣(無期雇用派遣)についてはこちら!

派遣のメリット・デメリット

派遣には、即戦力を素早く確保できる利点がある一方で、契約や管理に関する注意点も存在します。ここでは、企業が派遣を活用する際に押さえておきたいメリットとデメリットを整理します。

3年ルールについて

派遣と聞くと「3年ルール(同じ人が同じ部署に派遣されるのは最長3年まで)」を思い浮かべる方も多いですが、これは「登録型派遣」に適用されるルールです。

ラクスパートナーズのように、エンジニアを正社員として雇用したうえで派遣する「正社員型派遣」では、この3年ルールは適用されません。したがって、長期的に安定して人材を確保できるのが大きなメリットです。

▼ 「派遣の3年ルール」についてはこちら!

業務委託とは?

「業務委託」とは、企業が特定の業務を外部の会社や個人に依頼する契約形態を指します。

一般的なビジネス用語として広く使われていますが、法律上「業務委託契約」という契約類型は存在しません。実際には、民法上の「請負」または「委任(準委任を含む)」契約のいずれかに分類されます。

請負契約とは

請負契約は、成果物の完成を目的とする契約です。

たとえばシステム開発を一括で発注し、完成品を納品してもらうケースがこれにあたります。請負会社は成果物の完成に責任を負うため、納品物の品質や納期に対して明確な責任を持つのが特徴です。

準委任契約

一方、準委任契約は委任契約の一種で、法律行為以外の業務を対象とします。成果物の完成に責任を負うのではなく、契約期間中に業務を遂行すること自体に対して対価が支払われる点が特徴です。ITエンジニアが一定期間プロジェクトに参画し、仕様変更や改善を重ねながら開発を進めるケースなどが典型的です。

システム開発に多く用いられる「SES」や「ラボ契約」も、この準委任契約にあたります。

「委任契約」は主に、弁護士や税理士への相談・代理業務などの法律行為や専門性の高い業務を依頼する際に結ばれる契約を指します。

▼ 「SES」についてはこちら!

▼ 「ラボ契約」についてはこちら!

業務委託のメリット・デメリット

業務委託は、成果物の完成や業務遂行そのものを外部に任せられる点が強みです。ただし、契約の種類によって注意すべき点も異なります。ここでは業務委託のメリットとデメリットを整理します。

派遣と業務委託の違い

派遣と業務委託はいずれも「外部の人材を活用する仕組み」ですが、契約関係・指揮命令権・成果責任の所在といった点で大きく異なります。

| 項目 | 派遣 | 業務委託(請負) | 業務委託(準委任) |

|---|---|---|---|

| 契約形態 | 労働者派遣契約 | 請負契約 | 準委任契約 |

| 雇用関係 | 派遣元と社員 | 請負会社と社員 | 委託会社と社員 |

| 指揮命令権 | 派遣先企業 | 請負会社 | 委託会社 |

| 成果責任 | 派遣先の指示に基づき遂行 | 成果物の完成に責任を負う | 成果物責任はなく、業務遂行に対価が発生 |

| 活用シーン | 長期的な人材リソース確保/柔軟な体制変更 | システムの一括受託開発 | 継続的な開発やアジャイル型プロジェクト |

ITエンジニアをお探しですか?

Web開発、インフラ、AI・機械学習、QA領域まで

採用率4%の厳選された正社員エンジニアのみをご提案。

まずはご相談ください!

向いている業務やケース

派遣と業務委託は、それぞれ適した活用シーンがあります。目的や体制に応じて選び方を変えることで、より効果的に外部人材を活用できます。ここでは、派遣と業務委託がそれぞれどのようなケースに向いているのかを紹介します。

派遣が適しているケース

派遣は、必要なときに必要な人材をスピーディに確保できる点が強みです。そのため、短期間で人材を補充したい場面や、特定スキルを持った人材をすぐに活用したいケースで効果を発揮します。

業務委託が適しているケース

業務委託は、成果物の完成や業務遂行そのものを外部に任せられる点が特徴です。自社の体制やプロジェクトの特性に応じて、請負と準委任を使い分けることが重要です。

【企業向け】契約形態の選び方

派遣と業務委託のどちらを選ぶべきかは、単に「知っているかどうか」だけでなく、自社の目的や体制に照らして判断することが重要です。ここでは、その判断に役立つ3つの観点を解説します。

短期補充か長期協業か

まず、人材をどのくらいの期間で確保したいかという点です。短期的な補充であれば派遣が適しており、即戦力をスピーディに投入できます。一方で、長期的に外部リソースを取り込みたい場合には、SESやラボ契約といった業務委託が有効です。

完成品を求めるのか、プロセスを共に進めたいのか

システム開発やサービス構築など、成果物を一括で外注したい場合には請負契約が適しています。契約時に要件を固められるので、発注後は社内の工数を抑えることができます。逆に、要件変更が頻繁に発生する開発や、改善を繰り返す長期運用フェーズでは準委任契約が適しており、委託先と一緒にプロジェクトを前進させることが可能です。

マネジメントリソースを自社で確保できるか

リソースの有無も契約形態の判断時には必須の観点です。派遣は日々の業務を直接指示できるため、自社で細かくコントロールしたい場合に適しています。準委任契約は発注側の進行管理を前提としますが、柔軟な開発スタイルを実現しやすい点がメリットです。一方で請負契約は、成果物の責任を委託先に任せることができるため、管理業務を最小限にしたい場合に向いています。

まとめ

派遣と業務委託は、ともに外部人材を活用する仕組みですが、契約関係や責任の所在は大きく異なります。派遣は指揮命令を自社で行えるため、柔軟に人材を活用したい場合に有効です。業務委託は成果物や業務プロセスを委ねられるため、完成品を依頼したいときや長期的に改善を進めたいときに適しています。

自社の目的や体制に合わせて最適な契約形態を選ぶことが、外部人材を効果的に活用する第一歩です。

急な欠員や繁忙期などにも、必要なスキルを持った人材をスピーディに配置できる。柔軟なリソース調整が可能。

派遣社員が継続的に参画することで、プロジェクトやシステムに関するノウハウを社内に蓄積しやすい。

給与支払や社会保険などの労務管理は派遣元が担うため、企業は人材活用に集中できる。