近年、あらゆる業界で「社内DX(デジタルトランスフォーメーション)」の必要性が高まっています。これまで外部向けのデジタル戦略や新規事業のDX化に注目が集まっていましたが、今、改めて焦点が当たっているのが「社内業務のデジタル変革」です。

特に、採用コストの上昇やエンジニア人材の不足といった課題を抱える企業にとって、限られたリソースを最大限に活かす仕組みづくりとしての社内DXは大きな意味を持ちます。単なる業務効率化ではなく、「人」と「仕組み」を掛け合わせて企業全体を強くする取り組みとして、社内DXは注目されています。

本記事では、社内DXの基本的な定義から、導入の流れ、採用面でのポイント、実際の成功事例までをわかりやすく解説します。

【目次】

社内DXとは?

社内DXとは、社内業務のデジタル化・効率化によって、組織全体の生産性と意思決定スピードを高める取り組みを指します。

一般的に「DX(デジタルトランスフォーメーション)」というと、顧客接点のデジタル化や新規ビジネスの創出といった「外向きの変革」をイメージする方も多いでしょう。しかし、社内DXは、バックオフィスや業務フローなど、その名の通り「社内」、つまり企業の内側を対象とした変革を指します。例えば、以下のような取り組みが挙げられます。

コロナ渦を通して普及した「テレワーク」やZOOMやGoogleMeetを活用した「オンライン商談」「オンライン面接」も社内DXの事例と言えます。

「全社DX」との違い

「DX」という言葉自体が広く使われるようになり、混同されがちなのが「全社DX」や「事業DX」との違いです。両者の関係を整理すると、次のように表せます。

| 種類 | 対象領域 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 社内DX | 業務プロセス・社内体制 | 業務効率化・生産性向上・属人化防止 |

| 全社DX・事業DX | 事業・顧客接点・サービス全体 | 新規事業創出・市場競争力強化 |

社内で情報や業務が整理・デジタル化されていなければ、外部とのデータ連携やサービス変革も効率的には進みません。そのため、多くの企業では、全社DXへのファーストステップとして、まず社内DXから着手することが一般的なDXの流れになります。

今、社内DXが注目されている理由とは?

「社内DX」は単なる流行語ではなく、企業が生き残るための前提条件として語られるようになっています。特にここ数年は、業界を問わずあらゆる企業で、業務効率化・人材最適化・働き方の再設計といったテーマが急速に進んでいます。なぜ今、社内DXがこれほど注目されているのか。その背景には、大きく3つの要因があります。

① 技術的負債の拡大

まず挙げられるのが、現在のレガシーシステムの維持負担(技術的負債)の拡大です。

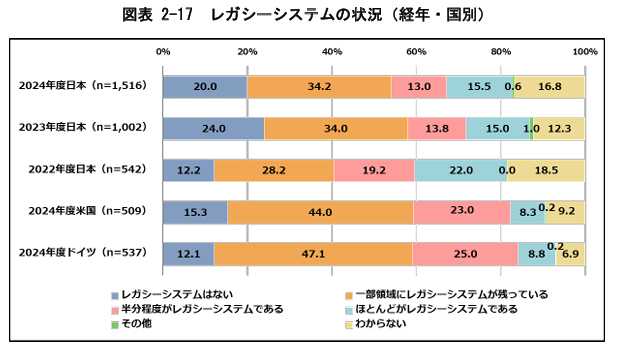

IPAのDX調査によると、『半分程度がレガシーシステム』と回答した日本企業は「34.2%」、『一部領域にレガシーが残っている』と答えた日本企業も「13%」に上り、総じて約7割の日本企業がレガシーシステムを依然として残していることが示されています。(出典:IPA「DX動向2025」P46、図表2-17参照)。

また同調査によると、DXの内製化において『新しい技術への対応が難しい(48.8%)』、『内製化に利益が見えにくい(34.7%)』といった項目が課題として挙げられており、これらの課題を放置した結果、システムの維持にリソースを取られ、「新しい業務変革に時間を割けない」=「技術的負債の固定化」という状態に陥ります。このような状況を打破するために、新たなDX人材の採用だけでなく「今いる人材を活かす」社内DXの推進が必要となってきているのです。

((出典:IPA「DX動向2025」P46、図表2-17参照)。)

技術的負債とは?

将来の変更コストや障害リスクを押し上げる「見えない借金」。レガシー維持に人・予算が貼り付く状態を指す。

② 内製化の遅れ・DX人材の採用難

レガシーシステムの残存状況に加えて、社内システム開発の内製化の遅れも顕著に表れています。

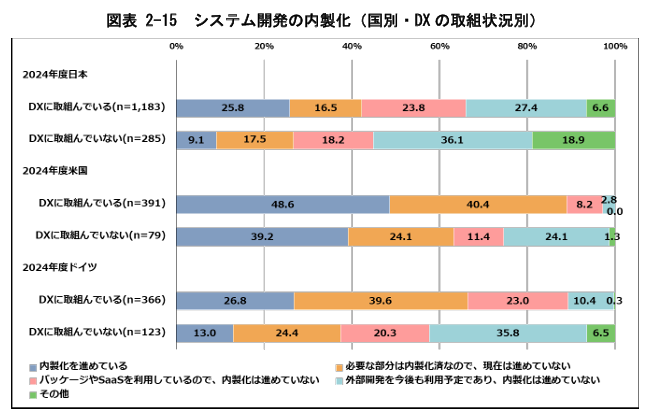

IPAによる調査(図表2-15)によれば、DXに取り組んでいる日本企業のうち『内製化を進めている』割合は「25.8%」にとどまっている一方で、米国では「48.6%」とおよそ半数を占めており、ドイツでも『内製化を進めている』企業が「26.8%」に加えて、『必要な部分は内製化済みなので、現在は進めていない』企業が「39.6%」と、日本と比較して諸外国では社内DXの内製化が進んでいることがわかります。(出典:IPA「DX動向2025」)

さらに、日本企業の社内DXの内製化を進めるうえで最も大きな課題として挙げられたのが、『人材の確保・育成が難しい(82.3%)』という回答です(図表2-16)。つまり、「社内DXを推進できる人材がいない」ことが、DX推進のボトルネックになっています。

この課題は単なる採用難にとどまらず、レガシーシステムの保守にリソースが割かれてしまい、属人化している結果、「内製化の遅れ」=「外部に頼らざるを得ない構造」が固定化しているのです。

そのため、今の市場では「DX人材の採用」に加えて、「DX人材を社内で育成する」方向へのシフトも求められています。こうした背景から、社内DXは「人材確保と育成を同時に進める手段」として改めて注目を集めているのです。

③ 生成AI・クラウド活用が進むも「部分最適」にとどまる現状

とはいえ、技術面では、クラウドや生成AIの活用が企業間ではここ数年で急速に普及しており、

総務省の調査によると、クラウドサービスを利用している企業は約8割に達しており、インフラ基盤の整備という点では一定の成果が見られます(出典:総務省「令和5年 通信利用動向調査」)。

しかし、IPA『DX動向2025』によると、生成AIの導入・試験・検討を行っている企業は5割弱にとどまり、『関心はあるが導入予定なし』と答えた企業が「27.4%」に上ることが示されています。つまり、多くの企業がツール導入レベルで止まっており、業務プロセスや意思決定の仕組みまで変革できていないのが実情です。

また、こうした「部分最適」の傾向は、企業規模によっても大きく異なります。中小企業ではDXの取り組み率が「46.8%」にとどまり、新技術を導入しても十分に活用しきれていないケースが多いことが分かります。この状況を打開するには、単に新しいツールを導入するだけでなく、社内の業務構造そのものを見直し、現場レベルで使える仕組みに落とし込む“社内DX”の視点が欠かせません。つまり、テクノロジーを“道具”として終わらせず、人と業務の変革に結びつける仕組み化が次の課題なのです。

社内DX導入の流れとステップ

社内DXは、ツールを入れれば終わりという話ではありません。「目的を決めずに導入して現場が使わない」という失敗も多く見られます。成功させるには、目的設定から定着までを段階的に進めることが重要です。

社内DXの目的を明確にする

対象業務・範囲を決める

ツール選定と体制を整える

現場への定着を支援する

全社展開と改善を続ける

ステップ①:DXの目的を明確にする

最初のステップは、「なぜDXを進めるのか」を明確にすることです。ここがあいまいなままでは、途中で方針がぶれたり、現場との温度差が生まれたりします。例えば、「コスト削減」「俗人化解消」「生産性の向上」「意思決定スピードの改善」など、目的を具体化したうえで、現状の業務フローを洗い出し、どの工程にムダがあるのか、どこがボトルネックなのかを整理します。

ステップ②:対象業務・範囲を決める

次に、どの業務・部門からDXを進めるかを決定します。社内DXは全社的に行うことが理想ですが、最初からすべてに手を出すと失敗しがちです。多くの企業では、定形作業が多い「バックオフィス部門」やデータが散在している「営業・サポート部門」、属人化が激しい「技術・開発部門」など、部門ごとによって求められるツールやソリューションは異なってきます。この段階では、「スモールスタート」が成功のコツです。限られた範囲で実証を行い、効果を数値化して社内に共有することで、DXへの理解と協力を得やすくなります。

ステップ③:ツール選定と体制を整える

目的と範囲が明確になったら、次は適切なツール・体制の選定に入ります。ここでは単にシステムを導入するだけでなく、「誰が運用・改善を担うのか」という視点が不可欠です。例えば、RPAやワークフロー、データ分析など、業務内容に適したツールの比較検討、それらをまとめるDX推進リーダーポジションの設置、IT部門・業務部門・経営層の三者連携体制の構築など、社内DXを進めるにあたり様々な方向へのアクションが求められます。

このフェーズで採用・人事が関与できると、「任せられる人材像」や「必要なスキルセット」が明確になります。また、外部パートナー(派遣・SESなど)を活用する場合も、ここで契約形態や担当範囲を定義しておくと後のトラブルを防げます。

ステップ④:現場への定着を支援する

単にツールを導入しただけではDXは完了しません。重要なのは「現場に浸透し、定着するかどうか」です。そのため、導入初期には以下のようなサポートが重要です。

- 利用マニュアルや操作教育を徹底する

- 導入担当が現場に伴走し、課題を随時フィードバック

- 成果指標(KPI)を設定し、改善サイクルを定期的に回す

ステップ⑤:全社展開と改善を続ける

最後のステップは、成功事例をもとに全社展開を進めるフェーズです。このとき大切なのは、一度導入して終わりではなく、継続的に改善を続ける文化をつくることです。

社内DXは、一過性のプロジェクトではなく、長期的な経営戦略の一部です。ツールのアップデートや業務内容の変化に応じて改善を重ねることで、社内にノウハウ蓄積するとともに、自社の業務を自分たちで最適化できる組織へと成長していきます。

社内DXを成功させる4つのポイント

社内DXはツール導入にとどまらず、業務と人の変え方を設計する取り組みです。ここでは社内DX成功の4つのポイントを整理します。

スモールスタートと改善の継続

DXの全体構想を描いたうえで、最初は小さな範囲から始めることが重要です。

多くの企業では、定型業務の多いバックオフィスや、データが散在している営業部門など、改善効果が出やすい領域から取り組みます。一部門で実証(PoC)を行い、成果を数値化して社内に共有することで、他部門への展開がスムーズになります。

成功事例をもとに改善のPDCAを回し続けることで、現場の理解と協力が得やすくなり、DXが「一部のプロジェクト」から「全社の取り組み」へと広がっていきます。スモールスタートは、「失敗してもすぐ修正できる柔軟性」を生む重要な考え方です。

業務プロセスの見直し

社内DXの第一歩は、現行の業務フローを徹底的に見直すことです。

どの業務が非効率なのか、どこに属人化や手戻りが発生しているのかを洗い出し、プロセスを「見える化」します。現場の実務担当者にヒアリングを行い、実際の作業手順や課題感を整理することで、経営層が想定していないボトルネックを発見できることも少なくありません。

また、可視化した情報をもとに改善対象を定義することで、DXツールの導入目的が明確になります。「システムを入れること」ではなく、「どの業務を、どう良くするか」を起点に考えることが、成功の鍵です。

社員のデジタルリテラシーの向上

どれほど優れた仕組みを整えても、使いこなす人がいなければ社内DXは定着しません。そのため、社員一人ひとりのデジタルリテラシーを底上げすることが欠かせません。操作トレーニングやマニュアルの整備だけでなく、「なぜこの仕組みに変えるのか」「どんなメリットがあるのか」といった背景を丁寧に伝えることも大切です。

また、現場での活用度を評価制度に反映したり、デジタル活用の社内表彰を行ったりすることで、モチベーションを高める方法もあります。「使わせるDX」ではなく、「自発的に使いたくなるDX」を目指すことで、組織全体の意識改革が進みます。

部門間連携の強化

社内DXを進めるうえで最も重要なのは、部門間の連携です。経営層、IT部門、現場担当者のいずれかが欠けても、社内DXは前に進みません。

経営層は社内DXの目的と投資の方向性を明確に示し、IT部門は最適なツールやシステムを選定、現場はその仕組みを実際の業務に落とし込み、効果を検証します。

また、部門横断のプロジェクトチームを立ち上げ、定例で情報を共有することで、課題や改善点を早期に発見できます。部門間が同じ指標と目的を共有できれば、DXは「個別最適の連続」ではなく、「全体最適の仕組み」として定着していきます。

ラクスパートナーズの社内DX支援事例

ここでは、実際にラクスパートナーズのエンジニアが参画した社内DX支援事例を2つ紹介します。大手流通企業から半導体業界まで、幅広い業界で当社の技術力が活かされています。

事例①:人材サービス企業「社内業務システムのDX改善プロジェクト」

クライアントでは、社内約100名が利用する業務システムにおいて、課題管理が属人化し、改善要望の吸い上げ・優先度判断・仕様整理が体系化されていなかった。結果として、運用負荷が増大し、改善サイクルが停滞していることが大きな経営課題だった。

事例②:外食チェーン企業「業務効率化・自動化ツール開発プロジェクト」

クライアントでは、財務・営業・人事・店舗運営など各部署で日々発生するデータ集計・情報共有・問い合わせ対応などの業務が属人化しており、現場の手作業が多く、部門横断での業務改善が進まないことが課題となっていた。また、DX推進部が中心となり改善プロジェクトを進めていたものの、自動化ツールの開発リソースが不足していた。

まとめ

社内DXは、会社の仕組みを変えるだけでなく、人の働き方そのものを変える取り組みです。

採用や体制づくりの課題を抱える企業にとって、いま最も現実的な解決策のひとつと言えるでしょう。

とはいえ、最初から完璧を目指す必要はありません。まずは小さく始めて、現場での課題を一つずつ解消していくこと。その積み重ねが、結果として企業全体の変革につながります。「どんな人に任せるか」「どんな形で関わってもらうか」を考えることも、社内DXの一部です。

採用や人材活用の観点からも、“人を活かす仕組みづくり”を意識していくと良いでしょう。