企業のDX推進が注目される一方で、「どこから取り組むべきか分からない」という声は多く聞かれます。なかでも多くの企業がつまずきやすいのが、DXの土台となる「データの活用」方法です。

社内には、基幹システム、各種SaaS、Excel、アクセスログなど、さまざまな形でデータが蓄積されています。しかし、どのデータを、どのように整理し、意思決定に活かすのかが定まっていないために、十分に活用されていないケースが少なくありません。

本コラムでは、まずDXとデータ活用の関係性を整理したうえで、データ活用のステップと、実際に運用する際に直面しやすい課題を解説します。そのうえで、ツールと人材の両面から課題を解決していくアプローチや、ラクスパートナーズの支援事例をご紹介します。

【目次】

なぜDXで「データ活用」が重要なのか

DXを推進する上で最も重要な要素の一つが「データ活用」です。

企業の業務はデジタル化が進み、日々大量の情報が蓄積されていますが、その多くが活用されないまま眠っている状況が続いています。

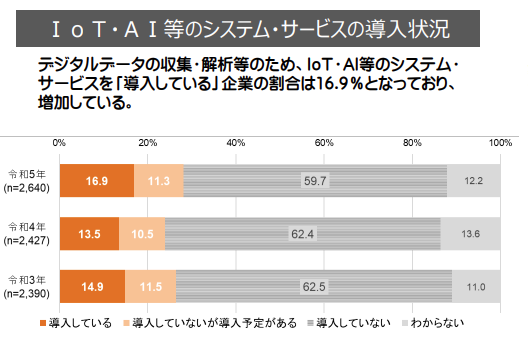

実際、総務省による調査でも、日本企業のクラウド利用率は「約8割」に達する一方で、AIや高度分析まで活用できている企業は「16.9%」にとどまることが示されています。

出典:総務省『令和5年版 情報通信白書』P7

このように、データは存在しているものの、活かしきれていない企業が現状でも数多く存在します。しかし、DXを成功させるには、データ活用を避けて通ることはできません。なぜなら、DXのプロセスそのものがデータを基軸に進む仕組みだからです。

理由①:根拠のある「現状把握」が可能となる

DXは、業務のデジタル化を進めるだけではなく「何が課題」で「どの業務が非効率なのか」、また、「どのプロセスにボトルネックがあるのか」を特定しなければ動き始めません。

この現状の解像度を高めることがデータの役割です。感覚や属人化された判断では、組織全体を変えるための判断基準を共有することができません。

理由②:意思決定の「質・スピード」を高める

市場環境の変化が加速し、企業には迅速な意思決定が求められています。

データに基づいた意思決定には、

といったメリットがあります。近年のDX成功企業の共通点として、リアルタイムで指標を確認できるデータ基盤が整っていることが挙げられます。

理由③:施策の「効果検証」に役立つ

DXは単発のプロジェクトではなく、改善を繰り返す活動です。

したがって、施策が成功したのか、失敗したのか、何が要因なのかを正しく検証できなければ、改善サイクルが回りません。データを用いることで、

以上のような分析が可能となり、逆にデータを活用しきれていない状態では改善のしようがありません。

データ活用基盤の基本概念

データを活用するうえでは、「どこに」「どの粒度で」データをためるのかというデータ基盤の設計も重要です。代表的な概念として、次の3つがよく用いられます。

データレイク(Data Lake)

データレイクは、構造化データ・非構造化データを問わず、大量の情報をそのままの形で蓄積するための基盤です。

アクセスログやセンサー情報、テキストデータなど幅広いデータを保持し、まず貯めておく役割を担います。レイクに蓄積したデータは、後から必要に応じて加工・整形し、分析やAIモデルの学習などに活用できます。

データウェアハウス(DWH:Data Warehouse)

これに対してデータウェアハウスは、分析や集計に適した形式に加工・統合したデータを格納するための基盤です。

会計データ、売上データ、人事データなどの企業活動を支える主要データを統合し、いわゆる「企業の単一の真実(Single Source of Truth)」として扱う役割を果たし、経営ダッシュボードや各種レポートの基盤としても機能します。

データマート(Data Mart)

データマートは、データウェアハウス(DWH)に蓄積されたデータから、特定部門や業務テーマごとに必要な情報だけを切り出した領域です。

人事部門向け、マーケティング部門向け、経営企画向けといったように、利用者の目的に合わせた粒度でデータを提供することで、分析の効率化や意思決定の迅速化に貢献します。

実際のプロジェクトでは、「生データをデータレイクに集約 → DWHで整備・統合 → 部門別のデータマートで活用」という流れでデータ活用を設計するケースが一般的です。

データ活用が進まない企業に共通する「構造的な課題」

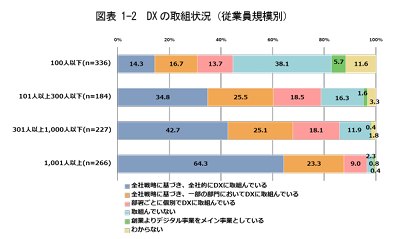

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査によると、の「DXに取り組む企業の割合」で、「従業員1,001人以上の大企業」では「96.6%」がDXに着手しているのに対し、「100人以下の企業」では「44.7%」にとどまるという大きな格差が存在します。

このギャップは、データ活用基盤の整備状況にも影響し、特に中小企業で取り組みが遅れやすい構造的要因の一つです。では一体どのような要因が企業のDX、データ活用を妨げるのでしょうか。

課題①:データが部門ごとに分断されている(サイロ化)

システムや担当者ごとにデータが分散し、統合的に活用できないという状況は、どの企業にもよく見られる典型的な「サイロ化」された状態です。

この状態では、部門間で数値が一致しなかったり、レポート作成に余計な工数が発生したりと、データ活用の前提の整理の作業すら困難になります。

課題②:データ活用の目的が曖昧

IPAの調査によると、日本企業では「全社的なDX戦略」ではなく「部門単位での個別最適」に偏りがちで、戦略と紐づかないデータ活用が散発的に行われています。

目的が不明確なままBIツールやAIを導入しても、活用が定着せず使われないケースが多く見られます。その結果、経営層が期待する成果と現場が進める取り組みに乖離が生まれ、プロジェクト全体が迷走してしまうリスクがあります。

課題③:レガシーシステムの利用

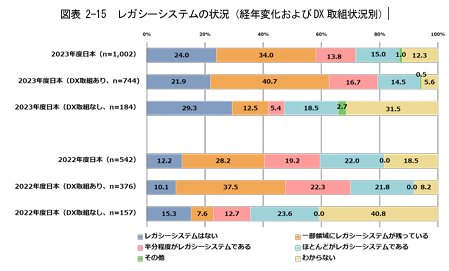

レガシーシステムの存在は、柔軟なデータ連携や新技術導入の大きな阻害要因です。

同様に、IPAの調査によると、日本企業の2023年度時点では約「4割」が「システムの半分以上がレガシー」と回答しており、既存システムの複雑化・ブラックボックス化によって改善の着手が困難になっていることが分かります。その結果、DX予算の多くが維持管理に消え、変革に使えるリソースが不足するという悪循環が生まれます。

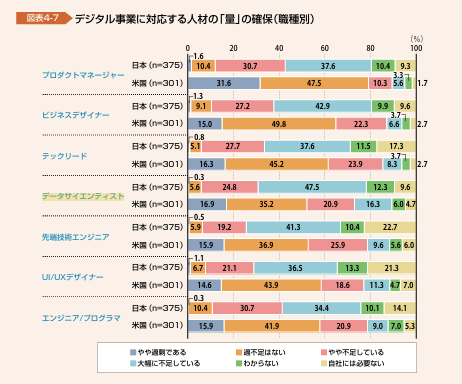

課題④:データ活用が可能なDX人材不足

DX推進に必要なデジタル人材が不足しているという回答は「8割以上」に上ります。特にデータサイエンティストについては、日本企業の「72.3%」 が不足感を抱いており、米国の「37.2%」と比べても大きな差があります。

また、当社の調査からも、データ整理や活用を業務とする「AI・ML系エンジニアの割合」は他職種に比べ「56%」と低い割合にあり、およそ「45%」は外部人材を活用していることがわかります。それほど、現段階ではDX人材を自社で採用するということが難しいといえます。

出典:

・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「デジタル人材白書2023」

・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX動向2024」

ITエンジニアをお探しですか?

Web開発、インフラ、AI・機械学習、QA領域まで

採用率4%の厳選された正社員エンジニアのみをご提案。

まずはご相談ください!

DXを成功させるための「データ活用」のステップ

まずは既存のデータを可視化し、業務改善に結び付ける取り組みを着実に積み上げることが、DX推進の確かな第一歩になります。ここでは、具体的なデータ活用のステップをご紹介します。

ステップ①: 判断したいテーマ・KPIを明確化する

まずは、「どの業務を、どの指標で良くしたいか」を決めるところから始めます。

データ活用を成功させるためには、最初に「何を改善するためにデータを使うのか」を明確に定義することが不可欠です。目的が曖昧なまま分析を進めても、成果につながらず工数だけが増える結果になりがちです。

ステップ②:既存データの棚卸しを行う

次に、社内にすでに蓄積されているデータを棚卸しします。

企業によっては新規システム導入よりも、この棚卸しのみで十分な活用効果を得られるケースも少なくありません。

ステップ③:ダッシュボード化による可視化

データを可視化することで、数値の理解負荷が下がり、意思決定プロセスが大きく改善します。

ダッシュボードは、単なるグラフ集ではなく、組織全体の「共通指標」を定義する役割も果たします。

ステップ④:仮説検証サイクルを通じた改善

データ活用は、分析をするだけで終わりではありません。次なる改善のための仮説検証こそが重要になってきます。以下のサイクルを短期で回すことで、業務効率化や顧客価値向上につながります。

データ取得 → 課題抽出 → 改善施策の実行 → 効果検証 → 再実行

ステップ⑤:標準化・横展開による定着

最終ステップは、成功事例や分析プロセスを標準化し、組織全体に横展開するフェーズです。

一部の部門で成功しても、そのノウハウが全社に共有されなければDXの効果は限定的です。

標準化が進むことで、データに基づく意思決定が例外的な行為ではなく「組織文化」として根付き、DXの基盤が強固になります。

データ活用を運用する際に直面しやすい「現場の注意点」

上記のように、データ活用には一定のステップが存在しますが、実務の現場ではステップどおりに進まないケースが少なくありません。データを扱う体制や環境が整っていなければ、どれだけ優れた分析手法やツールを導入しても運用が定着せず、DX推進が停滞してしまいます。

ここでは、すでにデータ活用に着手した企業が、実務の運用フェーズで直面しやすい現場レベルの注意点を整理します。

注意点①:データ品質のばらつきによる分析精度の低下

データを集め始めると「使えないデータ」が大量に存在するケースが多く見られます。

これらはデータ分析の精度を下げ、現場の「データへの信頼度」を損なう原因になります。

注意点②:データ定義・更新ルールの不統一

データの定義や更新タイミングが明確でないと、ダッシュボードの数値が毎週違う、会議ごとに数字が変わるなど、ビジネス判断に致命的な混乱を招きます。典型的には、次のような状況が見られます。

注意点③:ダッシュボードが「作られるだけ」で使われない

データの可視化は多くの企業が成功しますが、せっかく整理したデータが業務上活用されなければ実際のところ意味がありません。そういった運用不全に陥らないようにデータの可視化と業務プロセスを具体的にどう結び付けるか、というところまで設計しておく必要があります。

注意点④:データ活用が属人化し、改善サイクルが止まる

また、一部の人間だけにデータ活用担当で、スキルが偏っていたりする場合、担当者の異動や退職によっては運用が途切れてしまったり、更新作業がブラックボックス化し、分析ノウハウが組織全体に共有されない運用体制ができてしまいます。

こうした属人化を防ぐためにも、外部パートナーを活用してDX人材を増員したり、データ活用を標準化、社内全体に浸透化するように図る活動も重要になってきます。

ITエンジニアをお探しですか?

Web開発、インフラ、AI・機械学習、QA領域まで

採用率4%の厳選された正社員エンジニアのみをご提案。

まずはご相談ください!

ラクスパートナーズのデータ活用支援事例

ここでは、ラクスパートナーズのエンジニアが参画した、データ活用・DX推進事例を抜粋してご紹介します。

事例①:ITサービス系企業「全社データ基盤統合・与信/売上モデル構築プロジェクト」

同社では、事業部ごとにトランザクションデータや会計データが個別システムで管理されており、全社共通で利用できるデータ基盤が存在していなかった。その結果、与信判断や売上予測に必要なデータ収集・加工が毎回属人化し、レポーティングにも大きな時間を要していた。さらに、事業成長に伴い扱うデータ量が増加する一方で、分析環境の整備が追いつかず、データドリブンな意思決定が十分に機能していない状況だった。

事例②:メディア運営企業「アクセスログ統合・施策効果分析プロジェクト」

同社が運営する複数のWebメディアでは、ユーザー行動ログや記事閲覧データがサービスごとに分断されており、全体を横断した分析が困難だった。施策の意思決定は担当者の経験や感覚に依存し、効果検証も明確な指標に基づいて行われていなかった。その結果、改善施策の優先順位付けが曖昧になり、広告投資やコンテンツ制作の最適化が進まないという課題が顕在化していた。

まとめ

DXを成功させるためには、まずデータ活用の基盤づくりから始めることが効果的です。データを可視化し、小さな改善サイクルを回すことで、組織全体の意思決定の質を高めることができます。

一方で、現場ではサイロ化、レガシーシステム、人材不足など、データ活用を阻む現実的な課題も少なくありません。だからこそ、データレイク/データウェアハウス/データマートといった基盤設計と、ツール運用を担うエンジニア・アナリストといった人材を組み合わせて、段階的に取り組みを進めていくことが重要です。

自社の現状に合わせたステップからデータ活用を進めることで、DX推進の一歩を着実に踏み出すことができます。