ITエンジニアの採用難が深刻化する中、求人広告や人材紹介だけでは十分な人材確保が難しくなっています。こうした状況を受け、注目されているのが「無期雇用派遣」という新しい人材活用の形態です。本記事では、無期雇用派遣の仕組みや特徴、他の派遣との違い、企業が導入するメリット・注意点について、人事担当者の視点から分かりやすく解説します。

【目次】

無期雇用派遣とは?

無期雇用派遣とは、派遣元会社と派遣人材が「期間の定めのない雇用契約」を結び、派遣元会社の正社員として企業に派遣される働き方を指します。2015年に定められた労働者派遣法に基づく派遣形態のひとつで、別名「常用型派遣」または「正社員型派遣」とも呼ばれます。

無期雇用派遣が注目される背景

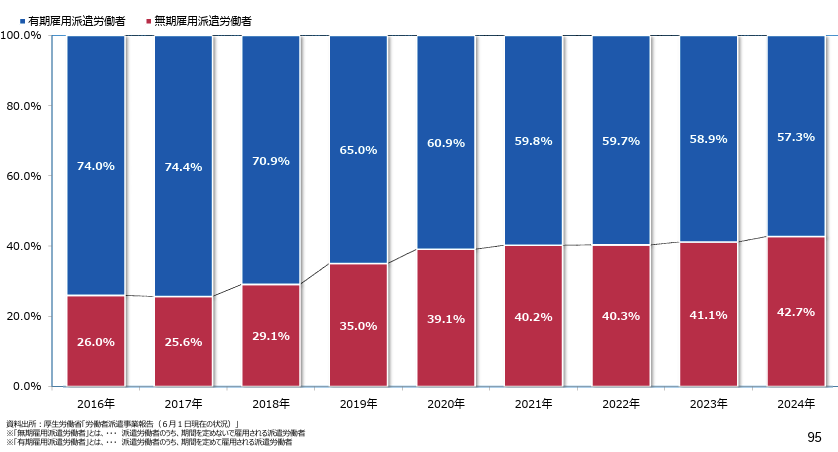

近年、派遣業界では無期雇用派遣の活用が着実に拡大しています。厚生労働省の最新集計(令和5年度)によると、派遣元に無期契約で雇用されている派遣労働者数は約84.3万人に達し、全派遣労働者(約212万人)の約4割を占めています(※1 出典:厚生労働省「令和5年度 労働者派遣事業報告集計結果」)。この割合は2016年から2024年にかけて約1.67倍に増加しており、年々高まっていることがわかります。

背景には、2015年の派遣法改正で導入された「雇用安定措置」があります。同一部署で派遣社員を継続して就業させる場合、派遣元での無期転換や派遣先での直接雇用などの対応が必要となったため、派遣会社が有期雇用の派遣社員を無期雇用に切り替える動きが加速しました(※2 出典:労働政策研究・研修機構「労働者派遣制度改正に関する研究報告」)。

また、派遣活用における大きな制約の一つに「派遣の3年ルール」があります。派遣法では、同じ派遣社員を同一部署で受け入れられるのは最長3年までとされており、その後も継続して働いてもらうには契約形態の切り替えが必要です。そのため、従来有期雇用派遣を活用してきた企業にとっては、人材の安定活用を妨げる要因となり、人材の入れ替えにかかるコストの増加などの負担を生じさせています。

そのため、派遣期間の期限を問わない無期雇用派遣が注目されているのです。

無期雇用派遣・登録型(有期雇用)派遣の違い

一方で、従来の「登録型派遣(有期雇用派遣)」は有期契約が前提です。契約期間が終了すると人材は派遣元との契約も終わり、同じ人材を継続的に受け入れることが難しくなります。前述した「派遣の3年ルール」によって、同じ部署で同じ人材を継続して利用できる期間が3年に制限されていることが、長期プロジェクトを抱える企業にとって大きな制約となってきました。

| 項目 | 登録型派遣(有期雇用) | 無期雇用派遣(常用型派遣) |

|---|---|---|

| 契約期間 | 有期(更新制) | 無期(期間の定めなし) |

| 3年ルールの制約 | 適用される(同一部署で3年が上限) | 適用されない(長期プロジェクトも継続可能) |

| 人材の安定性 | 契約終了時に交代リスクあり | 長期的に同じ人材を活用しやすい |

| スキル育成 | 基本的に派遣先依存 | 派遣元の教育・研修を受けた人材が配属される |

企業の人事担当者にとって特に重要なのは、「3年ルールが適用されない」 ことと、「教育済みの人材を安定的、かつ長期的に確保できる」 ことです。エンジニア採用ではプロジェクトの継続性や属人化防止が大きなテーマとなるため、これらのポイントが無期雇用派遣の大きな価値となります。

派遣先企業にとっての無期雇用派遣のメリット

無期雇用派遣は、従来の登録型派遣では解決しにくかった人材課題をカバーできる点が大きな特徴です。ここでは、派遣先企業の立場から見た導入メリットを整理します。

「3年ルール」の制約を受けずに長期活用できる

登録型派遣では、同一部署における同じ派遣社員の受け入れは最長3年までと定められています。そのため長期的なプロジェクトの場合、途中で人材が入れ替わり、ノウハウの断絶や教育コストの増加が発生するのが大きな課題でした。

無期雇用派遣はこのルールの対象外であるため、同じ人材を継続して活用可能です。結果として、プロジェクトの安定性が向上し、教育・引き継ぎにかかる工数も削減できます。

教育・研修を受けた質の高い人材を確保できる

無期雇用派遣の人材は、派遣元企業と無期契約を結んでいるため、派遣元が継続的な教育・研修を実施するケースが多いです。

例えば当社では、Web開発、インフラ、QA、AI・機械学習領域など、各専門分野ごとの研修が用意され、資格取得支援やキャリア面談も行っております。このような充実した研修、サポート体制により、派遣される時点で一定のスキルが担保されており、受け入れる企業にとっては即戦力として活躍してもらいやすくなります。

人材情報の信頼性が高く、ミスマッチを防ぎやすい

登録型派遣では、候補者が登録時に提出した職歴やスキルシートを基に選考を行います。しかし実際に現場に入ってみると「書類に記載されているスキルが十分に活かせない」「経験年数はあるが実務力が伴わない」といったミスマッチが発生するケースも少なくありません。

一方、無期雇用派遣の人材は、派遣会社が社員として採用し、スキル面だけでなく人間性や適性も含めて継続的に把握・管理しています。派遣先企業に紹介される時点で、能力や人物像に関する情報の精度が高いため、採用後の齟齬を減らしやすい点が特徴です。

結果として、現場へのスムーズなアサインが可能になり、企業にとっては教育負担や人材交代リスクを抑えながら、安定的に業務を進めることができます。

中長期的な参画により、ナレッジが蓄積されやすい

無期雇用派遣を活用した場合、登録型派遣(有期雇用)と比べて、同じ人材が長期的に参画するケースが多いため、業務に関する知識やノウハウが社内に蓄積されやすいというメリットがあります。短期派遣や中途採用で人材が入れ替わると、そのたびに教育や引き継ぎが発生しますが、無期雇用派遣ならその負担を軽減できます。そのため、これから内製化を図っていきたい企業や外部ベンダー依存から脱却したい企業にとっては有効的な派遣形態です。

チーム単位での活用にも対応が可能

無期雇用派遣は、個人単位の人材提供に限らず、プロジェクトマネージャーを含めたチーム体制での派遣にも対応可能です。これにより、企業はプロジェクト全体を一任しやすくなり、指揮命令や教育にかかる社内負担を軽減できます。

複雑な開発案件や大規模移行プロジェクトなど、複数人の連携が求められるケースにおいて特に効果を発揮します。

ITエンジニアをお探しですか?

Web、QA、インフラ、機械学習まで、専門エンジニアを即戦力でご提案。

まずはご相談ください!

派遣先企業にとっての無期雇用派遣の注意点

無期雇用派遣には多くのメリットがありますが、導入にあたっては留意すべき点も存在します。ここを正しく理解し、事前に対策を講じておくことで、より効果的に活用できます。

帰属意識やモチベーションの低下

無期雇用派遣社員は派遣会社の従業員であり、就業先企業の正社員とは雇用形態が異なります。そのため「自社への帰属意識が薄いのではないか」「長期的にモチベーションを保てるのか」と懸念されることがあります。

ただし、無期雇用契約による安定は派遣社員に安心感を与え、結果として意欲向上につながるケースが多くあります。加えて、多くの無期雇用派遣会社は、派遣人材に対して定期的なキャリア面談やスキルアップ支援を行っており、モチベーション維持の仕組みが整っています。

そのため派遣先企業としても、積極的にコミュニケーションをとり、チームメンバーとして受け入れる姿勢を持つことで、この懸念は大きく解消されます。

長く活躍してもらうための職場づくりが必要

派遣社員を長期的に受け入れる場合、単調な業務ばかりを任せてしまうとモチベーション低下につながる可能性があります。

派遣社員のスキル感や適性、成長余地を考慮し、チャレンジの機会を提供することで「働きがい」を感じてもらうことが重要です。また、情報共有や評価の仕組みなど、職場環境の整備も安定稼働には欠かせません。

無期雇用派遣を検討する際のチェックリスト

無期雇用派遣を効果的に活用するには、単に人材を受け入れるだけでは不十分です。プロジェクトや組織の状況に合わせ、事前に準備しておくべきポイントがあります。ここでは、人事担当者が押さえておくべきチェックリストを整理します。

派遣会社の教育・研修体制を確認する

無期雇用派遣の価値は、派遣元で教育・育成された人材を受け入れられる点にあります。したがって、派遣会社がどのような研修制度やキャリア支援を行っているかを必ず確認しましょう。

資格取得支援や最新技術への研修が充実している派遣会社は、質の高い人材を安定的に供給できるパートナーとなります。

プロジェクトの要件定義を明確にする

「どんなスキルを持つ人材が必要か」「業務範囲はどこまでか」「期待する成果は何か」を具体的に整理し、派遣会社と共有することが大切です。要件が曖昧だと、ミスマッチや稼働後の手戻りが発生しやすくなります。

派遣社員を「チームの一員」として受け入れる

派遣社員を外部リソースと割り切ってしまうと、モチベーション低下やコミュニケーション不足の原因となります。プロジェクトの成功には、派遣社員をチームの一員として迎え入れ、積極的にコミュニケーションをとることが不可欠です。これにより、帰属意識やモチベーションも高まり、定着率向上につながります。

ラクスパートナーズ(無期雇用派遣)の導入事例

ここまで解説したメリットを、実際にどのように活かせるのか。ラクスパートナーズが参画したプロジェクト事例をもとにご紹介します。

事例①:大手SIer企業の基幹システム刷新プロジェクト【インフラエンジニア】

50以上のアプリケーションが連携する基幹システムの刷新において、オンプレ環境のEOS/EOLが迫り、クラウド移行と並行した大規模リプレイスが必要だった。エンジニア不足も重なり、体制強化が急務だった。

ラクスパートナーズのインフラエンジニアが無期雇用派遣で参画し、Azure移行やAnsibleによる自動化を担当。さらにチームリーダーとしてナレッジ共有やマネジメントを行い、手戻り削減や課題発見の早期化を実現。結果として、刷新プロジェクトを安定的に推進できた。

事例③EC向けSaaS企業のQA体制強化【QAエンジニア】

高難度のカスタマイズ案件が増え、テスト業務を効率的に進めながら品質を確保することが求められていた。

QAエンジニアを派遣し、テスト設計や実施に加えてスクラムマスターを担当。ノーコードでの自動化も導入することで工数を削減しつつ、決済機能など重要領域の品質保証を実現。結果として、チーム全体の生産性と品質水準が向上した。

事例3:大手通信会社のデータ活用支援【データサイエンティスト】

キャリア決済事業の利益構造が複雑で、データ収集や分析に時間がかかり、意思決定のスピードが遅れていた。

データサイエンティストを派遣し、数千万件規模の顧客データを整理・分析。収益構造を可視化し、自動化による効率化も進めた。その結果、リスクや課題を早期に把握できるようになり、ビジネスサイドの意思決定が迅速かつ精緻になった。

まとめ

IT人材の採用は年々難易度が上がり、従来の採用手法だけでは必要な人材を確保することが難しくなっています。求人倍率の高止まりやスキル要件の高度化といった環境変化の中で、採用担当者には「いかに安定して即戦力人材を確保できるか」が問われています。

無期雇用派遣は、そうした課題を解決する有力な選択肢です。

- 登録型派遣では避けられなかった「3年ルール」の制約から解放され、長期プロジェクトでも同じ人材が参画可能。

- 採用・教育を派遣会社が担うため、人事担当者の負担を大幅に軽減できる。

- 派遣元で教育・研修を受けた人材を受け入れることで、定着率の向上とノウハウの蓄積が期待できる。

これらのメリットは単なる「人材不足の補填」にとどまらず、企業の成長戦略を支える仕組みとして大きな価値を持ちます。