ITエンジニアの採用難が続く中、外部人材の活用は多くの企業で当たり前になりつつあります。そのなかでも注目されるのが「SES(システムエンジニアリングサービス)」です。

SESは派遣や請負契約とは異なる特徴を持つ契約形態であり、即戦力となるエンジニアを柔軟に活用できる一方で、契約や運用を誤ると「偽装請負」として法的リスクを伴う可能性もあります。

本記事では、SESの基本から派遣・請負契約との違い、メリット・デメリット、活用時の注意点までをわかりやすく解説します。

▼ 「派遣」について知りたい方はこちらもチェック!

【目次】

SESとは?

SESとは「System Engineering Service」の略称で、SES企業(受託側)が所属エンジニアを発注企業に常駐させ、必要な技術や知識を提供する仕組みを指します。

契約形態は「準委任契約」が一般的であり、エンジニアが行った作業時間に応じて報酬が発生する点が大きな特徴です。つまり、成果物の納品を前提とするのではなく、エンジニアが持つスキルや労働時間そのものを提供するサービス形態といえます。

SESは、インフラ構築、Webシステム開発、アプリケーションのテスト、AI・機械学習の導入支援など、幅広い分野で活用されています。特に「自社に必要なスキルを持つ即戦力エンジニアを、必要な期間だけ柔軟に確保できる」という点が大きな特徴です。

SES契約が活用されやすい背景

IT業界では「新しい技術トレンドへの対応」と「慢性的な人材不足」という二つの課題があります。

例えば、クラウド、AI、セキュリティなど新分野の知識を持つ人材は希少であり、正社員として採用・育成するには多大なコストと時間がかかります。

その一方で、プロジェクトごとに必要なスキルは変化するため、常にすべての専門人材を社内に抱えておくのは非現実的です。

そこで、必要な時に即戦力のエンジニアを呼び込めるSESは、スピード感と柔軟性を両立できる契約形態として重宝されているのです。

SES契約と他契約形態の違い

SESを正しく理解するためには、派遣契約・請負契約との違いを押さえておく必要があります。これらを混同すると、契約不備や違法な運用につながるため注意が必要です。

派遣契約との違い

▼ 「正社員型派遣」について知りたい方はこちらもチェック!

請負契約との違い

| 契約形態 | 指揮命令権 | 報酬の基準 | 活用されやすい場面 |

|---|---|---|---|

| SES契約(準委任) | SES企業(受託側) | 作業時間 | 即戦力を短期・中期で活用したいとき |

| 派遣契約 | 発注企業(派遣先) | 作業時間 | 中長期的な人員補充 |

| 請負契約 | 請負企業 | 成果物 | 成果物を納品するプロジェクト型案件 |

業務委託契約とは?

一般的に上記で述べた「準委任契約」「請負契約」の契約を総称して、「業務委託契約」と呼びます。

SES契約を導入する3つのメリット

SES契約には、正社員採用や派遣、請負契約では得られない利点があります。特に専門スキルを持つ人材を必要とするIT分野では、SESを導入することで得られるメリットは大きいといえます。主なポイントを見ていきましょう。

必要なエンジニアを短期間で確保できる

IT業界は技術の変化が早く、クラウド、AI、セキュリティなど新しい分野に対応する人材を社内で育成するのは容易ではありません。

SES契約を活用すれば、不足しているスキルを持つ即戦力エンジニアを短期間で確保でき、スピーディにプロジェクトを進められます。

自社で教育や育成をする負担が少ない

派遣契約の場合、日々の指示や教育は発注企業が担う必要がありますが、SES契約ではエンジニアの管理はSES企業が行うのが基本です。発注企業はプロジェクト全体の進行管理や成果の確認に集中できるため、人材育成にかかる時間やマネジメント負担を大幅に減らせます。

プロジェクト単位で柔軟にリソースを調整できる

SES契約は、契約期間や人数をプロジェクトの状況に応じて調整できる柔軟性があります。例えば、要件定義の段階では少人数、開発フェーズでは増員、リリース後は再び縮小といった調整が可能です。これにより、固定的な人件費を抱えずに、効率的にリソースを活用できます。

ITエンジニアをお探しですか?

Web開発、インフラ、AI・機械学習、QA領域まで

採用率4%の厳選された正社員エンジニアのみをご提案。

まずはご相談ください!

SES契約に潜む3つの注意点

SES契約には多くのメリットがある一方で、プロジェクトとの適合性などのデメリットも存在します。主なデメリットやリスクについて説明します。

①プロジェクト完遂は保証されない

SESは「稼働時間」に基づく契約であるため、成果物の完成そのものは保証されません。

要件変更やエンジニアのスキル不足があれば、契約期間中にプロジェクトが完了しない可能性もあります。結果的に契約延長や追加コストが発生するリスクがあるため、進捗管理は発注企業側でも主体的に行う必要があります。

②ナレッジが社内に残りにくい

SESエンジニアは外部人材であるため、契約終了とともに現場を離れるのが一般的です。そのため、プロジェクトを通じて得られた知識やノウハウが社内に蓄積されにくいという課題があります。ドキュメント化や引き継ぎを徹底しないと、再び同じ領域の人材を外部に依存することになりかねません。

③業務範囲の曖昧さによるトラブル

SES契約は成果物ではなく作業時間を対象とするため、業務範囲を明確に定義しておかないと「依頼した内容と違う」といった認識のずれが起こりやすいです。契約前に業務内容や期待する役割を具体的に取り決めることが、トラブルを防ぐために重要です。

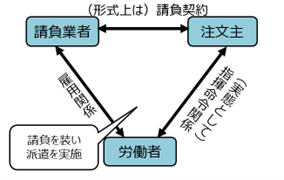

注意するべき「偽装請負」

SES契約は合法的な契約方法ですが、運用を誤ると「偽装請負」と見なされるリスクがあります。偽装請負とは、契約上はSES(準委任契約)であるにもかかわらず、発注企業がエンジニアに直接指揮命令をしている状態を指します。

厚生労働省のガイドラインでも注意喚起されていますが、現場でルールが徹底されていないと、知らないうちに違反と見なされる可能性があります。

人事担当者としては「契約上の管理者を通じて依頼を行う」など、基本的なルールを理解しておくことが大切です。

SESを適切に活用するためのポイント

SES契約を有効に活用するには、契約を結ぶ前の準備と契約後の運用、さらに社内へのナレッジ蓄積を意識することが重要です。以下に、人事担当者が押さえておきたいチェックポイントを整理しました。

契約前に整理すべき項目

契約を結ぶ前に、以下の点を明確にしておくことで、後のトラブルを防げます。

こうした項目を事前に整理しておけば、SES企業とのマッチングもスムーズになり、条件に合わない人材がアサインされるリスクを減らせます。

契約後の運用ルール

SES契約は稼働時間ベースでの契約であるため、運用の仕方次第で成果に大きな差が出ます。契約後は以下の点を徹底しましょう。

SES契約は、エンジニアを新たに雇用するよりも、費用やスキルなどの面で多くのメリットをもたらす可能性があります。

社内にナレッジを残す工夫

SESエンジニアは契約終了とともに現場を離れるため、知識やノウハウが失われるリスクがあります。これを防ぐためには以下のような取り組みが有効です。

こうした工夫を行えば、SESの強みを活かしつつ、長期的に自社に知識を蓄積することができます。

SESならラクスパートナーズ

ITエンジニアの採用難に直面している企業にとって、SESは即戦力人材を柔軟に確保できる有効な選択肢です。しかし「派遣や請負とどう違うのか?」「どの契約形態が自社に合うのか?」と迷われる人事担当者も少なくありません。

ラクスパートナーズでは、派遣契約・SES契約の両方に対応し、貴社の課題やプロジェクト内容に合わせて最適な人材をご提案します。

専門スキルを持つエンジニアを数多く抱えており、Web開発・インフラ・機械学習・QAなど、幅広い領域に対応可能です。

「まずはSESの活用事例や費用感を知りたい」

「自社に合った人材確保の方法を相談したい」

そんな段階からでも大歓迎です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

SES契約は、必要なスキルを持つエンジニアを柔軟に確保できる有効な手段です。

一方で、派遣や請負とは仕組みが異なり、成果責任や指揮命令権の所在が違うため、導入前にその特徴を理解しておくことが欠かせません。

メリットと注意点を正しく理解し、自社に合った形でSESを活用すれば、IT人材不足に対応しながらプロジェクトを円滑に進めることができます。