近年、ITエンジニアをはじめとする専門人材の採用難は深刻さを増しています。求人広告や人材紹介だけでは十分な人材を確保できない企業も多く、派遣や業務委託といった外部リソースの活用が広がっています。しかしその一方で、契約形態を正しく理解しないまま人材を活用してしまうと、思わぬ法的リスクに直面することがあります。その代表例として挙げられるのが「二重派遣」です。

二重派遣は、発覚すれば企業は刑事罰や行政処分を受けるだけでなく、社会的信用を大きく損ないます。さらに、採用活動や取引関係にも悪影響を及ぼし、経営に深刻なダメージを与える可能性もあります。

本記事では、二重派遣の定義や、偽装請負との違い、発生しやすいケースやならないケース、企業が直面するリスク、そして人事担当者が取るべき防止策について詳しく解説します。

【目次】

二重派遣とは?

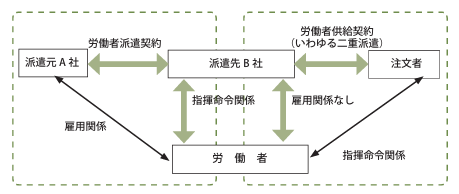

二重派遣とは、派遣元企業から派遣された労働者を受け入れた派遣先企業が、その労働者をさらに別の企業(第二の派遣先)で働かせる行為を指します 。

例えば、A社(派遣元)からB社(派遣先)に派遣されたエンジニアが、B社の判断でC社に出向き、C社の担当者から業務指示を受けて働くようなケースです。厚生労働省は「多重派遣」という用語も用いており、これは派遣元と実際の就業場所の間に複数の企業が介在する構造を指します。

この行為は派遣先が労働者をさらに別の会社で働かせると、労務管理の責任が曖昧になり、労働者の権利が保護されにくくなるため、法律で禁止されています。

「派遣法の3年ルール」について知りたい方はこちらもチェック!

なぜ二重派遣は違法なのか?

二重派遣が禁止されるのは、単なる契約違反ではなく、法律上の根拠が明確に存在するためです。

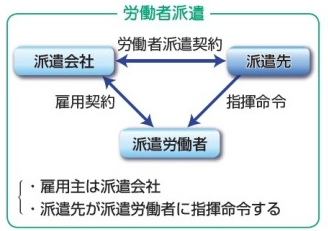

この背景には「労働者保護」の観点があります。派遣労働は本来、派遣元が労働条件を管理し、派遣先が業務指示を行うという役割分担が明確です。しかし二重派遣では、指揮命令を行うのは第二の派遣先でありながら、労働条件に関する責任は誰も負わない構造となり、労働者の安全や権利が損なわれます。

出典:e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

二重派遣と偽装請負の違い

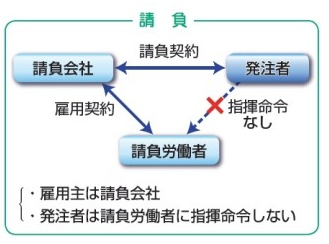

二重派遣と混同されやすいのが「偽装請負」です。

- 二重派遣

派遣先が派遣労働者をさらに別の企業に派遣する状態 - 偽装請負

契約上は請負契約(成果物契約)となっているが、実態としては派遣契約と変わらず、発注者が直接労働者に指示している状態

両者の共通点は「雇用関係のない企業が労働者に指示を行う」ことです。つまり形式は異なっても、「労働者保護を損なう」という点で同様に違法となります。

比較表:二重派遣と偽装請負の違い

| 項目 | 二重派遣 | 偽装請負 |

|---|---|---|

| 定義 | 派遣先がさらに別企業に再派遣する | 契約上は請負だが実態は派遣 |

| 契約構造 | 複数の派遣契約が重複 | 請負契約と実態の乖離 |

| 指揮命令 | 第二の派遣先が指示 | 請負先(発注者)が指示 |

| 法的根拠 | 職業安定法・労基法違反 | 労働者派遣法違反 |

| 問題の本質 | 責任の所在が曖昧 | 契約の名目と実態の不一致 |

二重派遣が発生しやすいケース

現場で二重派遣が発生するのは、必ずしも意図的な違法行為とは限りません。以下のようなケースで「知らない間に二重派遣」となることがあります。

派遣社員を関連会社で勤務させた場合

派遣社員を、本来の派遣先ではなく親会社・子会社・グループ会社に勤務させ、その会社の指揮命令で業務を行わせるケースです。

たとえグループ内であっても法人は別の会社であり、雇用契約のない企業の指揮命令下で働かせると二重派遣に該当します。

派遣社員を取引先で勤務させ、取引先が直接業務指示を出すケース

派遣先が自社の取引先に派遣社員を送り込み、取引先の担当者が直接業務指示を出すケースです。取引先には派遣社員に対する指揮命令権はありません。そのため、派遣先企業以外が管理する形になれば二重派遣とみなされます。

多重下請け・多重構造で「誰が指揮するか」が曖昧になるケース

ITや建設業界によく見られる「元請→一次請→二次請…」といった多重下請け構造では、現場で実際に誰が指揮命令を出しているのかが不明確になりやすい特徴があります。

例えば、派遣社員は本来「一次請けのB社の指揮命令下」で働くはずなのに、日々の業務では「二次請けC社の担当者」から直接作業指示を受けている、といったケースです。

このように契約上の管理者と実際の指揮命令者が食い違っている場合、二重派遣と判断されるリスクが高くなります。

参照:厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」

二重派遣にならないケース

二重派遣は違法とされますが、すべての「他社での就業」が直ちに二重派遣になるわけではありません。代表的に「二重派遣には該当しない」とされるケースを2つ紹介します。

派遣社員の勤務形態が「出向」のケース

出向とは、社員が在籍元に籍を残したまま関連会社などで働く「在籍型出向」や、在籍元を退職して出向先に転籍する「移籍型出向」を指します。これは労働者派遣とは異なる就業形態であり、出向は二重派遣には当たりません。

ただし、派遣契約の労働者を関連会社に「出向」という形で回すのは、実態が二重派遣と見なされる可能性があるため注意が必要です。

出典:厚生労働省「出向の概要」

派遣社員を取引先で勤務させ、派遣先が指揮命令を出すケース

派遣労働者が「派遣先企業の社員と一緒に、派遣先が契約している請負先の現場で作業する」ことがあります。例えば次のようなケースです。

- A社(派遣元):派遣労働者と雇用契約を結んでいる派遣会社

- B社(派遣先):A社から派遣労働者を受け入れている会社

- C社(請負先):B社が業務を委託している外注先

このとき、A社から派遣された労働者が、B社の社員と一緒にC社の現場に入って作業すること自体は、すぐに二重派遣と判断されるわけではありません。

適法とされる場合

派遣労働者への指揮命令を行っているのがB社であれば問題ありません。

つまり、作業場所がC社の現場であっても、指示はあくまでB社の管理者を通じて出されている状態なら、二重派遣・偽装請負には該当しません。

違法となる場合

一方で、C社の社員が派遣労働者に直接「この作業をやってください」と指示している場合は問題です。契約上は請負であっても、実態は「C社が派遣労働者を管理している状態」になり、

- 契約内容と実態が乖離している→偽装請負と判断される

- 派遣先以外の企業が労働者を指揮しているため→二重派遣と判断される

いずれかに該当するリスクがあります。

二重派遣が企業にもたらすリスク

二重派遣が発覚すると、企業は法的制裁だけでなく、経営面で深刻な打撃を受けます。

- 刑事罰

職業安定法違反で1年以下の懲役または100万円以下の罰金。労基法違反では1年以下の懲役または50万円以下の罰金 。 - 行政処分

改善命令や業務停止命令、派遣事業許可の取消しなど。 - 社会的信用の失墜

是正勧告や企業名の公表でブランドイメージが毀損。採用や取引先との関係に直結。 - 金銭的リスク

未払い社会保険料、労働者からの損害賠償請求など巨額損失の可能性。

実際に近年では、製造現場にて二重派遣された作業員が十分な研修を受けずに危険作業に従事し、重傷を負う事故が発生し、派遣元と派遣先が書類送検された事例もあります 。

企業がとるべき防止策とチェックポイント

二重派遣を防ぐには「契約段階」と「運用段階」の両方での管理が重要です。

チェックリスト

| 項目 | 確認ポイント | 関連資料 |

|---|---|---|

| 契約書確認 | 再委託禁止条項の有無、就業条件・指揮命令者が明記されているか | 個別契約書 |

| 現場管理 | 請負契約下の労働者に直接指示していないか | 指揮命令系統図 |

| 就業実態 | 勤怠データと契約内容に乖離がないか | 勤怠システム・作業報告書 |

| ヒアリング | 労働者が匿名で状況を報告できる仕組みがあるか | ヒアリングシート |

| 外部連携 | 弁護士・社労士によるレビューを実施しているか | 契約書・監査記録 |

出典:厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」

まとめ

二重派遣は、職業安定法、労働基準法といった複数の法律に抵触する重大な違法行為です。発覚すれば罰則だけでなく、企業の信用や経営に甚大な影響を与えます。

しかし「二重派遣にならないケース」を理解し、契約書と実態の乖離を防ぐ仕組みを整えれば、リスクを大きく減らすことができます。人事担当者に求められるのは、現場に丸投げするのではなく、法務・労務担当や専門家と連携しながら健全な体制を作ることです。

外部人材を安心して活用するために、ぜひ本記事を参考に自社の契約や運用を点検してみてください。